9 - 2 号 ( 2025 年6 月 )

1.オンラインカジノ騒動から思うこと

( 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター )

最近、オンラインカジノが話題になりました。警察庁が調査を行い、国内在住の2万7千人あまりを調査したところ、過去に経験のある者は3.5%、現在も利用しているのは2.0%で、この割合を人口に当てはめると、過去の経験者は336万8千人、現在も利用しているのは196万7千人と推計されるというショッキングな内容でした。また、1ヶ月の掛金の平均は5万2千円で、総額1 兆2400 億円が国外に流出していると推計されました。賭場の提供者が海外にいて、その国では合法だったとしても、国内から接続してオンラインでギャンブルを行うことは違法であることが大々的にアピールされて、ニュースなどでも盛んに取り上げられました。闇バイトとの関係についても危惧され、お笑い芸人やプロ野球選手などの有名人がオンラインカジノを利用していたと報道されたりして、警察の目論見としては、話題を作ることで違法であることを啓発して予防効果を狙っているようです。このやり方はかつての危険ドラッグを彷彿とさせます。

一方、刑法を専門とする法学部教授の講演を聞く機会がありましたが、教授自身は学生に賭博罪を教えたことはなく、最高裁の判例もほとんどないということで、オンラインカジノが問題となった当初は、法律家の間でも合法か違法かという点について、議論になったそうです。ですから、素人の間で違法とは知らずに手を出してしまったとしてもその点は責められないように思われます。

このようにマスコミで騒がれると、ギャンブル外来に通院して、かつてオンラインカジノをやっていた人の中には自分も捕まるのではと不安を訴える方もいらっしゃいますし、実際に警察に相談した人もいらっしゃるようですが、警察の方のお話しでは、立件するにもパソコンのログを確認するなどかなりの手間がかかるということですから、よほど悪質なケースでなければ大丈夫かもしれません。一方、オンラインカジノにばかり話題が集まると、ギャンブル外来を受診される方のほとんどがオンラインカジノでギャンブルをしているのではないかと想像されるようですが、実際に外来に来られる方の多くはパチンコ・パチスロ、競馬などの公営競技が多いのが現状です。また、公営競技ではオンライン投票という問題もあります。ギャンブル外来の現場では、オンラインを用いたギャンブルは若い人に多く、以前からあるギャンブルと比較すると、依存リスクの高さ、経済的なダメージの大きさ、依存形成の早さといった特徴を感じますので、オンラインカジノに端を発した対策が、オンラインによるギャンブルに拡大していくことに期待せずにはいられません。テクノロジーの進化は我々の生活を便利にしてくれますが、便利になればよいというものでもないと感じます。依存性のあるものは、アルコールにしてもギャンブルにしても多少不便な方が社会にとっては良いのではないでしょうか。

2.第60 回日本アルコール・アディクション医学会 学術総会(2025 年)のご案内

( 東京科学大学法医学分野 )

この度、第60回日本アルコール・アディクション医学会学術総会を2025年 10月23 日(木)~25 日(土)の 3 日間、学術総合センター 一橋講堂(東京都干代田区一ツ橋)にて開催させて頂くことになりました。ここ数年の学術総会と違って、今回は本学会の単独開催となります。会期中、学術総合センターはほぼ貸し切りになり、懇親会場(如水会館)も隣接しているので、学会場として使い勝手はよいと思います。演題は特別講演、教育講演、シンポジウム、ワークショップ、一般口演、ポスター発表、市民公開講座、産業医講習会、ランチョンセミナー、スポンサードセミナーと従来と同様、皆様のおかげで多くの演題が集まりました。

今回、本学会として第60回目の学術総会となり、ヒトでは還暦にあたります。今回の学術総会のテーマは「温故知新」としました。アルコール・アディクション研究の歴史を振り返り、先人の研究成果を再発見し、今後の研究の発展につなげて行きたいと考えています。特別講演1 は「アディクション研究の温故知新 3 学会統合」として、日本アルコール・薬物医学会、日本アルコール精神医学会、ニコチン・薬物依存研究フォーラムの統合について、4 人の先生方に経緯と将来展望についてお話いただきます。また、特別講演2 は兵庫医大名誉教授若林一郎先生に「アルコールと動脈硬化」、特別講演3 は山口大学名誉教授藤宮龍也先生に「飲酒の法医学鑑定の問題点」のお話いただきます。教育講演は広島工業大学名誉教授吉本寛司先生に「アルコールアディクションにおける依存モデルの再検討」のお話いただきます。市民公開講座は学会の教育コンテンツ作成タスクフォース委員会のご協力で、「アルコール・薬物の身体への影響」、「アルコール・薬物の心への影響」について、今一義先生、白坂知彦先生に講演をいただきます。また、各シンポジウムもハームリダクション、薬物離脱症状、臓器障害と発がん、アルコール診療の多職種連携、アスリートとアディクション、剖検脳からの知見、など14演題あり、それぞれの研究領域について、多方面の研究者によるディスカッションが行われます。

近年、製薬等の企業の財政状況は厳しく、広報や販売活動費の見直しが進められています。それにもかかわらず、これまでの学会の先生方の努力のお陰で、従来からご援助いただいてきた企業との関係を維持できました。ランチョンセミー、スポンサードセミナーを実施することができます。協賛をいただいた企業の皆様に感謝します。

参加の事前登録も開始しています。事前登録では各職種とも当日オンサイトの参加費よりも安い参加費の設定となっております。是非事前登録いただき、多くの皆様のご参加をお願いします。最新情報は学術総会のホームページ(https://procomu.jp/alcohol2025/)に掲載していきます。前回と同じ東京での開催ですが、会場でお会いできるのを楽しみにしています。

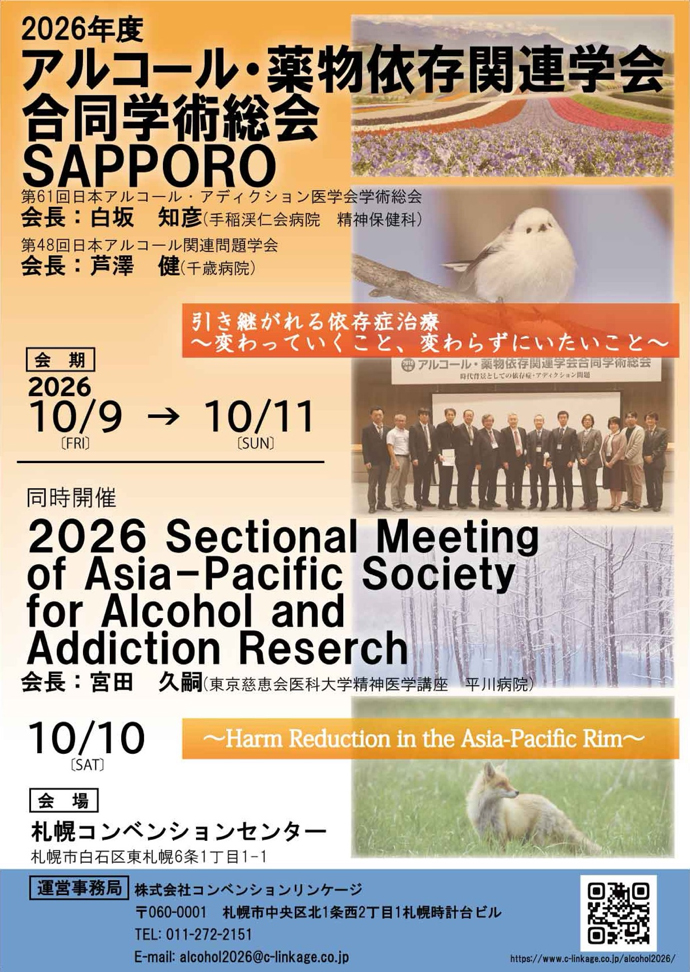

3.2026 年年度アルコール・薬物依存関連学会合同学 術総会に向けたご挨拶

( 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 )

このたび、2026年10月9 日(金)より11 日(日)までの3 日間、札幌コンベンションセンターにて、アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会を開催いたします。北海道での開催は2019年以来、7年振りとなります。また、本会は2 年ぶりのアルコール関連問題学会(芦澤健大会長)との合同開催として企画検討を進めております。さらに、学会期間中の10月10日には、東京慈恵会医科大学精神医学講座・平川病院の宮田久嗣先生を大会長、博友会平岸病院・札幌医科大学名誉教授の齋藤利和先生を顧問として、Asia-Pacific Society for Alcohol and Addiction ResearchのSectional Meetingとしてアジア・環太平洋領域のハームリダクションをテーマとした国際大会も同時開催されます。

2026 年度学術総会は「引き継がれる依存症治療~変わっていくこと、変わらずにいたいこと~」をテーマといたしました。

依存症治療の現場は、科学的知見や社会の価値観の変化とともに、日々進化を続けています。一方で、長年にわたり培われてきた臨床の知恵や、回復に携わる支援者の姿勢、そして当事者の語りがもつ力は、今なお治療の核を成しています。日本の依存症研究・臨床は、今まさに、過去に依存症治療を築き上げてきた、先代の知恵を新しい世代が更に実らせていく転換期を迎えています。本大会では、時代や世代ととともに「変わっていくこと」と「変わらずにいたいこと」を丁寧に見つめ直し、未来の依存症医療と支援のあり方を共に考えてまいります。

全国から基礎・心理・医療・福祉・司法・教育・当事者支援など多領域の専門職が一堂に会し、実践と研究の橋渡しを図る貴重な機会となります。北海道の爽やかな秋の風を感じながら、多様な視点と熱意が交差する場に、どうぞ存分にご参加いただき、充実した時間をお過ごしください。

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

4.新役員紹介

法人第四期の役員を紹介いたします。期日までにコメントをいただけた役員については、一言コメントも掲載しております。

| 神田 秀幸 |

| 新井 清美 | 池谷 博 | 池田 和隆 |

| 上村 公一 | 菊池 真大 | 木村 充 |

| 今 一義 | 嶋根 卓也 | 白石 光一 |

| 白坂 知彦 | 高野 歩 | 高見 太郎 |

| 中村 幸志 | 西谷 陽子 | 原田 隆之 |

| 福原 京子 | 舩田 正彦 | 松下 幸生 |

| 松本 俊彦 | 森 友久 | 杠 岳文 |

| 和田 清 |

| 成瀬 暢也 | 廣中 直行 |

【理事長】

神田秀幸 (岡山大学学術研究院公衆衛生学)

- 専門分野:

- 公衆衛生学

- 担当委員会:

- 総務委員会、財務委員会、学術総会担当委員会、学術委員会、将来構想委員会、組織運営タスクフォース

日本アルコール・アディクション医学会の理事長を拝命しております、神田秀幸と申します。学会員の皆様には、平素より当学会の活動にご理解とご協力を頂き、心より感謝申し上げます。より良い学会運営に当たっていきたいと思いますので、変わらず、ご指導ご鞭撻のほどをどうぞ宜しくお願い申し上げます。

当学会の会員数は800名あまりとなっており発展してきているところですが、私の理事長在任期間に1000名を目標に、学会活動の充実と会員の増加を取り組みの柱にしたいと思っております。

今年の学会は第60 回の節目にあたり、上村公一先生を学会長に東京での開催を予定しております。魅力ある企画がなされており、多くの参加の皆さんの研鑽の場となっています。毎年の学術総会の充実を今後も図っていきたいと思います。

また機関誌は、日本アルコール・薬物医学会雑誌とアソシエートジャーナルであるNeuropsychopharmacology Reports(NPPR)があります。これらの和文・英文の両機関誌は、アディク ション・依存症およびその関連する幅広い分野を取り扱っており、会員の皆様には投稿を積極的にして頂ければと思います。

また、柳田知司賞、学術奨励賞、優秀論文賞、優秀演題賞や若手奨励賞などが充実しており、毎年表彰を行っています。学会にて研究の成果をご発表頂くことで、これらの賞を目標にして、先進的な研究に挑戦頂くことを推奨しています。

学会活動の充実を図るとともに、新たにアディクション・依存症をより広く学びたい方、他分野との交流を希望される方に、当学会へのご入会を強くお勧め頂きますよう、ご協力のほどをどうぞ宜しくお願い申し上げます。

【理事】

新井清美 (信州大学 学術研究院保健学系)

- 専門分野:

- 看護学(成人看護学)

- 担当委員会:

- 広報委員長、総務委員会、編集委員会(査読委員)、学術委員会、将来構想委員会、デジタル化推進委員会、エデュケーター制度タスクフォース

理事を拝命いたしました信州大学の新井清美と申します。引き続き広報委員長を務めさせていただいております。広報委員会では、ホームページやSNSにより広く情報を発信していきます。また、JMSAAS News Letter はPDF 化して年2 回メール配信しておりますので、皆様の活動にお役立ていただくとともに、ご寄 稿いただければと思っております。微力ながら当学会の活動に貢献できればと思っております。ご指導ご鞭撻賜りますようよろしくお願い申し上げます。

池谷 博(京都府立医科大学法医学教室)

- 専門分野:

- 法医学

- 担当委員会:

- 副編集委員長、学術奨励賞選考委員会、優秀論文賞選定委員会、学術委員会、将来構想委員会

池田和隆(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神薬理研究部/公益財団法人東京都医学総合研究所臨床医科学研究分野依存性物質プロジェクト)

- 専門分野:

- 神経精神薬理学

- 担当委員会:

- 将来構想委員長、 総務委員会、財務委員会、広報委員会、柳田知司賞選考委員会、組織運営タスクフォース

薬理学領域からの理事を拝命いたしました。会員の皆様からご意見を伺って学会運営に反映させて参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。厚生労働省薬事審議会指定薬物部会、日本学術会議アディクション分科会、東京都アルコール健康障害対策推進委員会、当学会が加盟している脳科学関連学会連合、当学会と関係が深い、日本、アジア、国際の各神経精神薬理学会などで役職を務めておりますので、橋渡しの役割を果たせれば幸いでございます。

上村公一(東京科学大学大学院 医歯学総合研究科法医学分野)

- 専門分野:

- 法医学、中毒学

- 担当委員会:

- 財務委員会、広報委員会、学術総会担当委員会、編集委員会(査読委員)

引き続き、法医学領域から理事を拝命しました。研究はアルコール、コカイン、ヒ素、覚せい剤など、薬毒物による細胞死の研究を行ってきました。2024年3月で東京医科歯科大学(現東京科学大学)を定年になりました。2025 年10 月の第60 回日本アルコール・アディクション医学会学術総会(東京)の総会長を務めます。役員として、日本アルコール・アディクション医学会の発展に寄与したいと思います。 今後ともよろしくお願いいたします。

菊池真大(用賀きくち内科肝臓内視鏡クリニック)

- 専門分野:

- 内科学

- 担当委員会:

- 広報委員会、医療保険委員会、編集委員会(査読委員)、将来構想委員会

前2 年は理事長推薦枠で、今回の選出でさらに4 年間理事を務めることになりました、用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニックの菊池真大です。 1999年慶應義塾大学医学部を卒業し、故・石井裕正名誉教授率いる肝臓アルコール研究グループに入局しました。堀江義則先生に昼も夜も真のアルコール学を学び、学位を取得しました。2009年から2年間米ペンシルバニア大学消化器内科にポスドクとして留学した後、東海大学東京病院に出向し、松崎松平先生、白石光一先生にご指導を賜りました。その後、東京医療センターに勤務し、昨年10 月から現在のクリニックを開設しました。メタボとロコモを同時予防管理するコンセプトを掲げており、今年は日本で初めて運動指導もできる消化器内科医を目指し、健康運動指導士の取得に向けて奮闘しています。総合病院時代から、内科と精神科を軸とした多職種医療連携の重要性を感じており、今年の学会でもチーム医療を様々なレベルで展開していくためのマッチング企画を考えています。クリニックの立場から、若手の方々を巻き込み、将来に橋渡しできるような学会を目指して貢献していきたいです

木村 充 (独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター)

- 専門分野:

- 精神医学

- 担当委員会:

- 総務委員長、組織運営タスクフォース委員長、財務委員会、編集委員(査読委員)、倫理・COI委員会、企業対応特別委員会、将来構想委員会

このたび、神田理事長よりご指名を賜り、総務委員長を拝命いたしました木村充と申します。私は精神科医として、慶應義塾大学病院での初期研修後より一貫して久里浜医療センターに勤務し、アルコール依存症の臨床と研究に携わってまいりました。

現在、本学会の運営を支える事務局体制については、今後の業務体制に変化が見込まれており、持続可能で柔軟な運営基盤を構築することが重要な課題となっています。こうした状況を踏まえ、神田理事長の指示のもと「組織運営タスクフォース」を設置し、業務の可視化や役割分担の明確化、円滑な業務継承の仕組みづくりに向けた検討を進めています。

また、学術総会においても、近年は企業からの支援の減額など運営上の制約が増しており、学会全体としての工夫と協力が求められています。今後も、会員の皆様にとって魅力と活気のある学会となるよう、微力ながら力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

今 一義 (順天堂大学 医学部消化器内科)

- 専門分野:

- 内科学

- 担当委員会:

- 倫理・COI 委員長、企業対応特別委員長、広報委員会、教育コンテンツ作成タスクフォース

大学では慢性肝疾患、中でも脂肪性肝疾患の診療および研究を専門としております。近年、飲酒によ

る臓器障害の重要性はますます高まっています。実際、2023 年の日本肝臓学会総会における特別企画として実施された全国集計では、肝硬変の成因の約半数が脂肪性肝疾患によるものであり、そのうち3 分の2 以上をアルコール関連肝疾患が占めていました。さらに、飲酒の影響は肝臓にとどまらず、消化器内科領域に限定しても食道がん、膵炎・膵がん、大腸がんなど多臓器にわたります。私は脂肪性肝疾患の診療ガイドライン作成にも協力委員として参画しており、広報委員会や教育コンテンツ作成タスクフォースの活動を通じて、今後も日本アルコール・アディクション医学会と医療従事者、研究者、患者、さらには一般市民の皆様との架け橋として、積極的に情報発信を行っていく所存です。

また、倫理・COI委員会および企業対応特別委員会の委員長を拝命しております。SNS等を通じて不穏な

情報が急速に拡散する現代において、依存や嗜癖を扱う本学会が高い倫理観を維持することは極めて重要です。学会活動を健全に推進していくため、厳格かつスピーディな倫理審査に努めてまいります。

嶋根卓也(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所)

- 専門分野:

- 公衆衛生学

- 担当委員会:

- 編集委員会(査読委員)、優秀論文賞選定委員会、国際委員会、学術委員会、エデュケーター制度タスクフォース

このたび理事を拝命しました

嶋根卓也です。専門分野は公衆

衛生学です。薬物乱用・依存に関する疫学研究を担当しています。具体的には、一般住民や中高生を対象とする全国規模の疫学調査のほか、ダルク、刑務所、依存症専門医療機関、チェーンドラッグストアなど様々なフィールドを対象とする調査研究を進めています。

研究を通じて依存症から回復しやすい社会を目指したいという想いを込めて日々研究に取り組んでいます。薬物依存研究に関心のある方はぜひお声がけください。

当学会では、編集委員会、優秀論文賞選定委員会、国際委員会、エデュケーター制度タスクフォースを担

当しています。右も左もわからず当学会に入会したのが当時大学院生であった2003 年のことです。それか

ら20 年以上にわたり学会活動をしてきた当学会の理事を担当させていただけることを光栄に感じています。精神医学、内科学、法医学、薬理学、看護学、心理学などアディクションに関わる様々な専門分野の会員が学際的に関わり、交流できることが、当学会の最大の魅力です。薬物依存研究に連なる自身のネットワークを活かしながら、当学会の魅力を発信していきたいと思います。

白石光一(ウェルエイジング日本橋クリニック)

- 専門分野:

- 内科学

- 担当委員会:

- 専門医委員長、総務委員会、医療保険委員会、学術総会担当委員会、副編集委員長、倫理・COI 委員会、企業対応特別委員会、柳田知司賞選考委員会、優秀論文賞選定委員会

白坂知彦(医療法人渓仁会手稲渓仁会病院精神保健科)

- 専門分野:

- 精神医学

- 担当委員会:

- 財務委員長、総務委員会、学術総会担当委員会、副編集委員長、国際委員会、将来構想委員会、教育コンテンツ作成タスクフォース、ハームリダクション特別委員会、組織運営タスクフォース

この度、廣中直行先生の後任として、財務委員長を仰せつかりました手稲渓仁会病院の白坂知彦です。

財務委員会の主な役割は、学会の発展的な活動を後押しするため資金を活用すること、また各委員会との連携や共同作業など「学術と実践」の橋渡しをすることが、もっとも重要な役割だと認識しております。前廣中委員長がされてきましたように、いわば、学会員の皆様のガソリンとして、そしてときに潤滑

剤として財務委員会が「縁の下」から支援していくことが重要であると考えております。そのためにも神

田秀幸理事長のもと、財務状況を健全に保ち、効率的な資金運用を行うことも財務委員長として果たすべき大切な課題であると認識しております。財務委員長として、これまでの私自身の経験も活用しながら、

透明性と信頼性を重視した財務管理を行う所存です。

今後とも、皆様のご支援とご協力を賜りながら、学会の発展に寄与できるよう努力してまいります。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

高野 歩 (国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 薬物依存研究部)

- 専門分野:

- 精神保健・看護学

- 担当委員会:

- 編集委員長、学術奨励賞選考委員会、デジタル化推進委員会

国立精神・神経医療センター精神保健研究所、薬物依存研究部の高野と申します。前期に引き続き、理事を拝命しております。編集委員会の委員長も引き続き担当しており、学会機関誌の編集や発行に関する業務を行っています。 昨今、学術雑誌の数は激増しており、オープンアクセス誌も増えています。そのような中、学際的な国内専門誌として、貴重な研究成果を投稿していただけるような雑誌のあり方を日々模索しています。国内での研究成果の共有をより活発に行い、この分野全体の底上げができるように、尽力していきたいと思っています。 自分一人にできることには限りがありますが、学会の皆さんのお力もお借りしながら、頑張っていければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

高見太郎(山口大学大学院医学系研究科消化器病態内科学)

- 専門分野:

- 内科学

- 担当委員会:

- 財務委員会、医療保険委員会、編集委員会(査読委員)、学術奨励賞選考委員会、学術委員会、将来構想委員会、エデュケーター制度タスクフォース

このたび、理事を拝命いたしました高見太郎と申します。令和3年7月より、山口大学大学院医学系研究科 消化器内科学 教授を務めております。「死因第1 位である癌を内科治療で治したい」という志のもと、大学院および海外留学中は「肝発癌機構の解明」に取り組んでまいりました。帰学後は、肝癌の母地である肝硬変の治癒を目指し、肝臓再生療法に研究の比重を移しました。その成果として、肝臓再生療法が肝癌のChemo-prevention となることを報告いたしました。現在は、特に非代償性肝硬変症に対し、培養自己骨髄間葉系幹細胞を用いた再生療法の開発に取り組んでおり、本院にて医師主導治験「自己完結型肝硬変再生療法」を実施中です。また、肝硬変の主な原因であるアルコール多飲に着目し、肝硬変患者への診療に加え、アルコール依存に対するハームリダクションにも注力しております。近年では、HCV(C型肝炎ウイルス)排除を目指し、薬物使用者(PWUD)対策を行政および公的精神科病院と連携して進めてお ります。日本アルコール・アディクション医学会のさらなる発展に寄与すべく、微力ながら尽力してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

中村幸志(琉球大学大学院医学研究科公衆衛生学・疫学講座)

- 専門分野:

- 公衆衛生学

- 担当委員会:

- 柳田知司賞選考委員長、学術奨励賞選考委員長、副編集委員長

西谷陽子(京都大学大学院医学研究科法医学講座)

- 専門分野:

- 法医学

- 担当委員会:

- 教育コンテンツ作成タスクフォース委員長、総務委員会、広報委員会、学術総会担当委員会、倫理・COI委員会、企業対応特別委員会、柳田知司賞選考委員会、将来構想委員会、エデュケーター制度タスクフォース委員、運転免許更新に係るワーキンググループ委員

京都大学法医学講座の西谷陽子と申します。研究テーマは法医学全般、アルコール・薬物中毒などです。 法医学の領域ではアルコールや薬物、その他のアディクションの問題を抱える事例を多く経験しており、学際的なこの学会で多くのことを学んできました。現在、教育コンテンツ作成タスクフォース委員長として会員向けの教育コンテンツ動画を作成しております。様々な領域の研究者が一堂に開始する本学会の魅力をより共有するツールとなればと思っています。2024年9月より動画を会員向けに配信しておりますので、ぜひご覧ください。それ以外にも、総務・広報・学術総会担当・倫理COI・学術賞選考・将来構想委員会と企業対応特別委員会委員会、エデュケーター制度タスクフォースに所属しています。これからも領域を超えた研究者と交流できる学会、視野を広げることのできる学会となるよう尽力したいと思っております。

原田隆之 (筑波大学 人間系)

- 専門分野:

- 臨床心理学、犯罪心理学

- 担当委員会:

- 国際委員長、財務委員会、優秀論文賞選定委員会、学術委員会、教育コンテンツ作成タスクフォース委員、ハームリダクション特別委員会

福原京子(順天堂大学医学部消化器内科)

- 専門分野:

- 内科学

- 担当委員会:

- 編集委員会(査読委員)、学術委員会

舩田正彦(湘南医療大学薬学部薬理学研究室)

- 専門分野:

- 薬理学

- 担当委員会:

- 優秀論文賞選定委員長、広報委員会、副編集委員長、倫理・COI委員会、企業対応特別委員会、ゲームギャンブル依存特別委員会

この度、薬理学分野より理事を拝命しました湘南医療大学、薬理学研究室の舩田正彦と申します。現在の研究のメインテーマは「物質依存」に関する評価研究です。行動薬理学的手法による実験と薬物受容体発現細胞を利用した実験を通じ、中枢作用、依存性、細胞毒性の評価を行っております。国際的には新規精神活性物質(危険ドラッグ)の流通は依然として継続しており、新規物質の有害作用を迅速に評価するシステム構築は重要な課題となっております。新規物質の危険性に関するデータを集積し、規制のみならず健康被害に対する対策についても進展できるよう情報の発信に努めて参りたいと考えております。物質並びに行動に関するアディクション関連問題への対策は、大変重要な課題となっており、本学会の役割が大きいことを痛感しております。学会の発展のため、少しでも貢献できればと思っております。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

松下幸生(独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター)

- 専門分野:

- 精神医学

- 担当委員会:

- 企業対応特別委員会、優秀論文賞選定委員会、国際委員会

松本俊彦 (国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 薬物依存研究部)

- 専門分野:

- 精神医学

- 担当委員会:

- 医療保険委員長

森 友久(星薬科大学行動可塑性制御研究室)

- 専門分野:

- 薬理学

- 担当委員会:

- 学術委員長、エデュケーター制度タスクフォース委員長、教育コンテンツ作成タスクフォース委員

杠 岳文 (特定医療法人社団宗仁会 筑後吉井こころホスピタル)

- 専門分野:

- 精神医学

- 担当委員会:

- 運転免許更新に係るワーキンググループ委員長、医療保険委員会、柳田知司賞選考委員会、適正使用委員会

この運転免許にかかるワーキンググループは、日本アルコール・アディクション医学会と日本アルコール関連問題学会の合同ワーキングで、アルコール・アディクション学会側から齋藤利和先生、西谷陽子先生、宮田久嗣先生の3 名、アルコール関連問題学会側から私と伊藤満先生、角南隆史先生の3 名、さらにアドバイザーとして樋口進先生にも加わっていただき委員会を構成しています。

ワーキング設立の契機は、2018 年刊行の新しい診断・治療ガイドラインで「軽症の依存症で明確な合併

症を有しないケースでは、(中略)飲酒量低減も目標になりうる」とされた一方で、2014年の道交法改正から運転免許を申請しようとするアルコール依存症患者には6 か月以上の断酒が一律求められていることでした。

患者さんの権利擁護と飲酒運転撲滅にも関わるこの齟齬の解消は学会としても重要な課題ですが、関連するエビデンスの蓄積がいまだ乏しいのが現状です。軽症依存症患者に対して減酒も加えた早期介入を行うことによって飲酒運転事故が減少することを明らかにすることなど、簡単ではありませんが、将来望まれる研究成果となります。ICD-10に代わり、ICD-11がわが国で公に使用され、依存症の診断基準も変わる予定ですが、そのタイミングで運転免許制度にも学会、ワーキンググループの意見が反映できるよう準備を進めています。

和田 清 (昭和大学薬学部)

- 専門分野:

- 精神医学

- 担当委員会:

- 倫理・COI委員会、企業対応特別委員会、学術奨励賞選考委員会

今日は、SNS に象徴されるように、情報・通信手段の大変革期にあります。そこで問題なのは、誤った、あるいは、一方的な、無責任な、あるいは意図的な情報の氾濫です。この種の情報が肥大化すれば するほど、Artificial Intelligence(人工知能)の導き出す情報・結論は誤った、一方的なものになってしまい、それらの情報はますます肥大化してしまいます。 アディクションとは人間行動の重要な一つであるとともに、科学的証明が困難な側面が多い分野であるた め、情報・通信手段の今日的問題をまともに受けがちな分野です。このことを念頭に置いて、定説・正論を押さえた上で、アディクション分野の更なる科学的進展に貢献する学会を維持したいと考えております。

【監 事】

成瀬暢也 (埼玉県立精神医療センター)

- 専門分野:

- 精神医学

埼玉県立精神医療センターの成瀬です。このたび、当学会の監事に再任されました。お役に立てているか心もとない限りですが、どうぞよろしくお願いいたします。前期まではハームリダクション特別委員会に所属して勉強させていただきました。

私は精神科医で専門分野は依存症の臨床です。令和5年からは児童思春期外来も担当するようになり、ア

ディクション問題ばかりで驚くと同時に依存症治療と変わらないなと実感しています。

また、慢性疼痛やオピオイド問題にも関心があります。

私は、依存症・アディクション治療が一般医療化することを目標に、これまで学会や講演、執筆などで思

いを発信してきました。多くの回復者の方々から教わった経験と知恵が私のベースになっています。アディクションの根本問題は「人間不信」と「自己否定」であり、これを回復に導けるのは健康な人とのかかわりであると考えています。アディクション患者には、やめさせるのではなく、信頼関係を築き孤独から解放してエンパワメントしていくことが支援の基本であると気づかされました。それ以来、診療が楽しくやりがいを感じられるようになっています。

どうぞよろしくお願いいたします。

廣中直行(メディフォード株式会社)

- 専門分野:

- 心理学

- 担当委員会:

- 学術委員会、組織運営タスクフォース

このたび当学会の監事を拝命いたしました廣中です。これまで財務委員として財務状況の改 善に取り組んで参りましたが、多くの宿題を残してしまい、申し訳ない気持ちです。 定款によれば監事の役目は「理事の職務の執⾏を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する」とのことですので、学会運営のモニターのような役割かと思っています。ちなみに英語ではauditor というらしいです。この学会でよく⽿にする「AUDIT」という⾔葉には監査という意味があったのですね。私の専⾨は⼼理学ということになっていますが、実はヒトの⼼のことは何もわからず、仕事はもっぱら薬理で、新薬の⾮臨床試験に従事してきました。今もその業界におります。以前は依存性試験をよくやっていましたが、この頃は依存性試験を必要とするような剤が開発されません。そこで私は依存性試験の実験系を使って依存症治療薬の薬効薬理試験を⾏うことを会社に提案していますが、実現までの道のりは遠いようです。そんな⽇々ですが、この学会でも依存症の予防と治療に向けて基礎と臨床の連携が進むような展開を期待しています。若い⽅々のご活躍が楽しみです。

5.賞を受賞して

優秀論文賞受賞のご報告と謝辞

( 佐賀県医療センター好生館 )

このたび、私たちの論文「アルコール依存症と運転免許:依存症の重症度・治療目標と運転免許制度に関するアンケート調査」が、2023年度の日本アルコール・アディクション医学会において優秀論文賞を賜りました。栄誉ある賞を頂戴しましたことに、深く感謝申し上げます。

本研究は、日本アルコール・アディクション医学会および日本アルコール関連問題学会の2 学会合同の「運転免許更新に係るワーキンググループ」の活動の一環として、同ワーキンググループの委員(共著者)により共同で実施されました。研究の目的は、アルコール依存症の重症度評価および治療目標としての「減酒」の妥当性を明らかにし、現行の運転免許制度との整合性を検討することにあります。

わが国では、飲酒運転防止の観点から、アルコール依存症と診断された運転免許申請者には、重症度にかかわらず一律に6 か月以上の断酒継続が求められる制度が運用されています。しかしながら、2018年に発行された「新アルコール・薬物使用障害の診断治療ガイドライン」では「軽症の依存症で明確な合併症を有しないケースでは、患者が断酒を望む場合や断酒を必要とするその他の事情がない限り、飲酒量低減も目標になりうる」とされ、この制度との間に齟齬が生じていることが問題視されていました。

そこで本研究では、日本アルコール・アディクション医学会および日本アルコール関連問題学会の医師会員全員を対象にアンケート調査を実施し、①アルコール依存症の重症度をどのように評価・定義するか、②「減酒」が治療目標として容認される軽症依存症の臨床像とはどのようなものか、③運転免許申請に係る診断書の記載に際して医師が直面する課題、の三点について専門家の意見を収集いたしました。206 名の先生方からご回答を賜り、多様かつ実践的な知見を得ることができました。

本調査の結果、軽症依存症と診断される症例像や、アルコール依存症の重症度の判断基準について、明確なコンセンサスを形成するには時期尚早であること、診断書記載時に実務上の困難が生じている現状が明らかとなりました。これらの知見は、今後の運転免許制度や診断書様式の見直し、ならびにアルコール依存症者への早期介入と権利擁護に資するものと考えております。

なお、本論文のダイジェスト版ならびにアンケート調査用紙の原本は、日本アルコール関連問題学会のホームページ内(https://www.j-arukanren.com/data.html)に掲載されておりますので、関心をお持ちの方はぜひご参照ください。

最後に、この場をお借りして、アンケートにご協力いただいた全国の医師の皆様、調査の実施にあたり倫理的・事務的支援をいただいた関係機関の皆様に、心より御礼申し上げます。

今回の受賞を励みに、今後もワーキンググループの活動を継続してまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

学術奨励賞を受賞して

( 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室 )

このたびは、栄誉ある学術奨励賞を賜り、誠に光栄に存じます。選考いただきました選考委員の先生方ならびに日頃よりご指導・ご支援を賜っている多くの皆様に、心より御礼申し上げます。

これまで私は、地域住民を対象とした疫学研究を通じて、飲酒が代謝性疾患および循環器病リスクに与える影響について、多角的な検討を行ってまいりました。日本の複数の大規模コホートの統合解析研究では、動脈硬化の予防因子として知られるHDLコレステロール(HDL-C)が、著しく高値(≥90 mg/dL)を示す場合には、むしろ動脈硬化性疾患リスクが上昇する可能性が示され、特に飲酒者においてその傾向が顕著であることを明らかにいたしました。また、日本国民の代表集団のコホート研究であるNIPPON DATA90に参加した男性を対象とした検討では、飲酒が脳内出血による死亡リスクの上昇と関連する一方、動脈硬化性脳・心血管疾患の死亡リスクの低下とも関連し、脂質異常症を有さない集団(特にHDL-C が低値でない集団)においてその傾向が顕著であることを示しました。飲酒によってHDL-C値が上昇することは広く知られていますが、その質的変化の有無や、抗動脈硬化作用への影響については未だ不明な点が多く、今後の重要な研究課題と考えております。また、飲酒が危険因子と代謝性疾患発症との関連に及ぼす影響を検討した研究では、脂肪肝指数(Fatty Liver Index:FLI)と将来の糖尿病発症リスクの関連において、FLI高値が糖尿病発症リスクの上昇と関連する中で、飲酒者ではその関連が弱まる傾向にあることを示しました。これらの結果から、飲酒は疾患の危険因子であるだけではなく、他の危険因子の影響を修飾する役割を持つ可能性があると考えております。

こうした中、2024年には「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」が厚生労働省より発表され、疾患別にリスクが上昇する飲酒量を明示するなど、科学的根拠に基づいた飲酒対策が進められています。一方で、個人が有する危険因子やそれによるリスクレベルに応じた指導指針を示すことでより効果的かつ効率的な飲酒指導の実施が可能になることが期待され、今後その点を考慮したエビデンスの構築が必要と考えます。

本賞の受賞を励みに、今後もアルコールと健康に関する研究を続け、社会の健康づくりに役立つ実証的な知見の創出に努めてまいります。

学術奨励賞を受賞して

( 筑波大学健幸ライフスタイル開発研究センター )

この度は第一回の学術奨励賞に選んでいただきまして、誠にありがとうございました。研究に携わった多くの方々、共著者の皆様、ご推薦いただきました神田秀幸先生に感謝いたします。総合診療科として臨床中心に10年ほど過ごしてきたため、研究者としては2017年に博士の学位を取得した新参者ですが、今回の賞はこれまでの業績全体を評価するということで、以下のようにアルコール低減外来、大学生研究、産学連携研究、政策面での実績を提示しました。

アルコール依存症の治療に関して、内科領域におけるアルコール低減外来を茨城県内3か所に設置し、実態について過去起点コホート調査を行いました。4年間に同外来を受診した239人(年齢56.0±13.1歳、女性18.8%、初診時の週飲酒量844.0±603.4g、月飲酒日数26.3±5.4日、月HED日数24.8±8.0日、AUDIT22.5±6.8点、93.3%がアルコール依存症と診断)に対し治療を提供し、3か月後(n=185) 、12か月後(n=100)の週飲酒量は332.1±357.7g、292.2±307.9g、月飲酒日数は18.4±12.4日、18.2±12.2日、月HED日数は9.9±12.6日、9.5±12.5日で、12か月まで追跡できた100人の解析では、初診時と比較して3ヶ月後、12か月後における週飲酒量、月飲酒日数、月HED日数の有意な減少を認めました(優秀演題賞2019/2023、アルコール関連問題学会小杉好弘記念賞2021)。

大学生研究では、ビンジ飲酒・一時多量飲酒といった飲酒パターンで外傷リスクが約10 倍増加することを検証(優秀論文賞2022)。また、飲み放題システム利用によって男性1.8 倍、女性1.7 倍飲酒量が増加することを横断研究で検証(The Tohoku Journal of Experimental Medicine)。

産学連携研究では、アサヒビールとの共同研究で、世界初のノンアルコール飲料の提供による減酒効果をランダム化比較試験で実証(BMC Medicine)。サブ解析では性差による減酒スタイルの違いを明らかにし、性差の違いを考慮に入れた介入の必要性が示唆された(BMC Public Health)。三和酒類との共同研究では、ADH1B やALDH2 といった遺伝子多型情報を含めた減酒指導で、20 歳-30 歳の若年成人の飲酒量低減効果をランダム化比較試験で実証(BMC Medicine)。

政策面では、2013年に制定されたアルコール健康障害対策基本法の成立に関わり、2024年制定された厚生労働省の飲酒ガイドライン検討委員、2024年の厚生労働省障害者総合福祉推進事業において「健康診断および保健指導におけるアルコール健康障害への早期介入に関するガイドライン」「医療機関でのアルコール健康障害への早期介入と専門医療機関との円滑な連携に関するガイドライン」「地域におけるアルコール関連問題への対応と医療との円滑な連携に関するガイドライン」の3つを研究代表者としてとりまとめました。

今後も、アルコール・アディクション領域の多分野に渡る、新規性のある研究に取り組んでいきたいと考えています。この度はありがとうございました。

優秀演題賞を受賞して

( 筑波大学医学医療系/独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター )

このたびは栄えある第15回優秀演題賞を賜り、誠に光栄に存じます。本発表では、「減酒と断酒、治療目標とアルコール使用障害(AUD)患者の1 年予後との関連:飲酒状況とQOL の改善の比較」と題し、治療を求めて受診したAUD 患者さんが自身で設定した治療目標(完全断酒・減酒・条件付き断酒)と、その後1 年間の飲酒状況との関連について報告いたしました。本研究は、厚生労働省より久里浜医療センターが補助を受けて実施している「依存症に関する調査研究事業(アルコール受診後調査;the Alcohol Longitudinal Prognosis Study in Japan[ALPS-J])」の一環として行われました。

アルコール受診後調査の背景には、これまで我が国において、専門医療機関を利用した患者さんの通院継続率や断酒率、死亡率、QOLの改善など、治療成績を評価するための基本的なデータが不足していた現状があります。今後の治療方法や政策決定のためには、現行の治療がどの程度患者さんに役立っているかを明らかにすることが不可欠です。このプロジェクトは2021年から開始され、全国15の依存症専門医療機関と、その所属する共同研究者・スタッフの皆様のご協力により実現しました。最終的には375 名が参加し、そのうち365 名に対して1 年間の縦断調査を実施し、さらに最大5 年後までの生命予後の調査を予定しております。

今後もALPS-J から様々な研究成果を発表して参りますので、どうぞご期待ください。

今回の受賞演題に関しては、ALPS-Jデータの中でも、特に臨床現場から関心の高い「減酒を目標とした場合の予後」について、早急に明らかにすべきテーマと考え、治療開始後に患者自身が設定した治療目標が1 年後の飲酒結果に与える影響について解析した結果を報告しました。その結果、完全断酒を目標に掲げた患者さんが最も良好な飲酒結果(完全断酒率約6 割)を得ていたことが明らかとなりました。一方、条件付き断酒(一定期間は断酒を試みる)を掲げた患者さんのうち約3 割も完全断酒を達成していました。また、減酒を目標とした患者さんにおいても、治療前と比較して臨床的に意味のある飲酒量の減少が認められました。

これらの成果は、治療現場において、完全断酒を躊躇する患者さんに対しても、条件付き断酒や減酒といった多様な目標設定を尊重しながら、科学的根拠に基づく支援を行う重要性を示唆するものと考えております。

あらためまして、本プロジェクトにご協力いただいた皆様に心から感謝を申し上げます。そして、このたび貴重な賞を賜りましたことに深くお礼申し上げます。今後も、依存症に関する実証的な研究を重ね、患者さんやご家族一人ひとりに寄り添った医療や相談支援の発展に貢献してまいりたいと存じます。

優秀演題賞を受賞して

( 日本女子大学/国立精神・神経医療研究センター )

この度は、第59回日本アルコール・アディクション医学会学術総会にて優秀演題賞を賜りましたこと、大変光栄に存じます。

今回の「依存症者の就労支援に関する研究:ハローワークを対象とした依存症者の就労に関する実態および意識調査」については、厚生労働省依存症に関する調査研究事業 薬物依存症者に対する就労支援に関する研究として、様々な就労支援機関を対象に継続的に実施してきた調査の一環となります。このような形で、評価を頂けたことに大変な驚きとともに、嬉しく感じております。

本研究では、ハローワークにおける依存症者の利用についての実態と意識を明らかにすることを目的に全国のハローワーク障害者関連窓口535機関を対象に質問紙調査を実施しました。その結果、ハローワーク障害者関連窓口において、「依存症専門担当者はいない」との回答は85%、回答者がこれまでに依存症と把握したケースについてあるとの回答が62.5%であり、回復した依存症者と接する機会についてあるとの回答は63.4%、依存症関連の研修への参加についてあるとの回答は22.3%でした。また、依存症者のスティグマに関する質問において、回復した依存症者に接する機会があること、対人援助の資格を有しているとスティグマが低い傾向が示されました。

ハローワーク障害関連窓口では、依存症関連の研修の機会も少なく、依存症及びその支援に関する知識や経験が限定的な中で就労相談が実施されていることが推察されました。一方で、回復した依存症者に接する機会があることはスティグマが低い要因と推察され、回復した依存症者が参加する研修の機会を提供することで、依存症支援の理解を広げていく可能性があることが示唆されました。これらの取り組みを通して、何らかの就労支援を必要とする依存症者が、自身の希望する就労支援を受けることができる環境が整備されていくことを願っております。

最後になりましたが、これまでご指導いただきました松本俊彦先生、嶋根卓也先生をはじめ国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部の先生方、共同研究に取り組んでくださったダルクの皆様と先生方には、この場を借りて、深く感謝申し上げます。

6.施設紹介:公益財団法人慈圭会慈圭病院「わが子でも安心して任すことのできる精神科病院」慈圭病院のご紹介!

( 公益財団法人慈圭会慈圭病院名誉理事長 )

私たちの慈圭病院は1952 年9 月3 日に創立、設立当時は72 床で、一時600 床となり、新館(東館)竣工の2015 年から570 床で活動しています。歴史を言えば、閉鎖的な処遇から開放を求めて1962 年完全開放病棟を開設、地域への活動として昭和34 年から近所の農作業を手伝うことから、院外作業(外勤)に繋がり、精神科作業療法の契機を作り、1977年のデイケア承認にも大きな役割を果たしました。社会復帰、地域移行に関しては、1976年から救護施設浦安荘、共同作業所、共同住居、グループホーム、福祉ホームなどを続けて開設、また、平成24年より岡山県、岡山市の認知症疾患医療センターとして機能し、外来ではアルコール外来、もの忘れ外来に加えて、青年期外来、禁煙外来も活発に行なっています。

アルコール医療の面では、1966 年に全断連を創始した松村春繁氏が当院で講演(講演記録あり)された頃より積極的に担っており、洲脇寛元香川医大教授の内観療法の導入、1972年開始の院内断酒例会(金曜会、2025 年6 月に2500 回を数える)、現在は休会中ですが女性アルコールミーティングも行って来ています。

その他、入院者のARP には日常内観も組み入れる工夫もしており、新アルコール治療ガイドラインに沿っての減酒外来も2024年春より行っています。

慈圭病院は、最先端の精神科医療を五大原則の一つに掲げており、副作用の少ない非定型抗精神病薬や難治性精神病に用いるクロザピンなど新しい薬物療法の積極的な導入、修正型電気けいれん療法の早期からの使用、r-TMS療法の導入・適用などを行なってきており、精神療法の面でも、内観療法や森田療法だけでなくSST(社会技術訓練)や認知行動療法、NEARも行い、症状の軽減、社会復帰に役立てようと努力を積み重ねてきています。

当院は臨床だけではなく、研修医をはじめ医学生や看護、MHSW、OT などの教育・研修面でも尽力して来ており、研究面でも各医師の学術研究・発表も活発に行い、併設の慈圭精神医学研究所(青木省三所長)の活動もあります。また、当院発足当初よりの地域の保健センターへの医師派遣なども継続中です。

慈圭病院は、当院の理念、「わが子でも安心して任すことのできる精神科病院」のもと、当事者や家族の皆様一人ひとりを大切にする医療、…病気だけではなく、こころも身体も家庭も、生活全体を支える全人的医療を私たちは目指しています。そして、焦らず、慌てず、諦めず、あるがまま、(その日その日の無事を感謝して)、ありがとう、(「五つの“あ”療法」)の気持で、必ずよい方向へとチームで支えあい、歩んでいるのです。現代は、コロナ禍、世界各地での争い(戦争)、地震や台風などの自然災害や困難が次から次へと押し寄せて来ています。この荒波を、今後とも私たち職員全員でチームとして結束して、乗り越えていく所存です。

当事者一人ひとりを支える医療は休みなく継続しています。安全と安心、人間愛に根ざした心の医療を私たち皆で、和をもって続けていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

7.研究室紹介:山口大学大学院医学系研究科消化器病態内科学

研究・診療・教育の三位一体で挑むTranslational Research ―

( 山口大学大学院医学系研究科消化器病態内科学 )

山口大学大学院医学系研究科(山口大学医学部附属病院)は山口県唯一の特定機能病院として、高度医療を担うと同時に、教育・研究機関としてTranslational Research(橋渡し研究)を推進しています。我々、消化器内科学では「世界に発信する先端医療の創出」と「次世代のClinician-Scientist の育成」を理念とし、未解決の医療課題(Unmet Medical Needs)に応える診断法・治療法の開発に取り組んでいます。

研究活動のモットーは「独自の視点で臨床に還元できる面白い研究をする」ことです。肝硬変再生療法における医師主導治験で、マウス・イヌモデルから臨床研究、治験へと段階を経て、橋渡し研究の実践を重ねてきました。基礎研究では、メダカを用いた肝疾患モデルなど、独自性と発展性を重視し、柔軟な発想と検証を積み重ねています。

Translational Researchにおいては、華やかな発見よりも、患者に安全かつ有効な医療を届けるための地道な検証実験が要であり、信頼に足る臨床応用の基盤となっています。ここでは医師主導治験「自己完結型肝硬変再生療法」の開発研究におけるTranslational Researchをご紹介します。この治療法は、非代償性肝硬変患者さん自身の骨髄液から間葉系幹細胞を培養し、肝臓に投与することで肝機能の改善を図るものです。

現在の治験を開始するまでに3つの臨床研究が行われ、その間にベッドサイドからベンチへ、そしてベッドサイドへと戻ること(Reverse Translational Research)を繰り返してきました。その中で間葉系幹細胞の肝硬変症に対する有効性評価や、臨床での投与経路を再現する新規イヌ肝線維化モデルの作出などが行われまし

たが、この時期の研究には非臨床試験としての安全性評価や細胞培養工程の検証、そして規制当局への対応が含まれます。Translational Researchが、基礎研究をもとに新しい医療を開発し、日常医療へ応用していくまでの一連の研究過程と定義されるならば、その大部分は臨床での実行性を担保するための検証実験に他ならず、地道なものであると知ることが重要だと考えています。検証実験は必ずしも生物学的新発見を探究するものではなく派手さはありませんが、被験者である患者さんに対して責任を取れる内容かを再確認することができる重要な過程であり、以降の臨床研究の拠り所となります。このように我々は、肝臓に重点をおいた研究を行ってきており、自然と多くのアルコールに起因する肝硬変患者さんを診療してきましたので、アルコール多飲による臓器障害の解明研究やハームリダクションに取り組んでいます。

新専門医制度により研究から離れる若手医師が増える一方で、基礎・臨床の両面を理解する人材の重要性が増しています。我々は今後も、医学研究の魅力を伝え、次世代を担う医師の育成に努めていきます。

8.事務局からのご連絡

【年会費支払い方法について】

2024年度年会費より、クレジットカードでお支払いいただけるようになりました。また、従来通り学会の口座へ直接お振り込みいただくことも可能です。請求書が届いていない方は、事務局までお知らせください。

| 正 会 員 | 8,000 円 |

| 学術評議員 | 14,000 円 |

| 役 員 | 17,000 円 |

| 学生会員 | 4,000 円 |

【ご入退会・変更等手続きについて】

周囲に当学会へご興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非、本学会へのご入会をお勧めください。

1) 入会について

HP(https://www.jmsaas.or.jp/step/application/)から、入会申込書をダウンロードしてご記入の上、事務局へお申込みください。入会には理事会審査(1か月に1度)が必要になるため、正式なご入会までには最大2か月程度お時間をいただくことがございます。

2) 変更について

ご所属、ご職名などに変更がありましたら、事務局までご連絡ください。

3) 退会について

E-mail、FAX、郵送等文書に残る手段で、①フルネーム、②連絡先、③退会年度をご連絡ください。

【連絡先】

日本アルコール・アディクション医学会 事務局

TEL / FAX : 075-251-5345

mail :

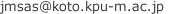

【啓発用リーフレットについて】

当学会では「あなたの飲酒が心配です」とした、啓発用のリーフレットを 1 部 30 円で下記印刷所に販売委託をしております。ご希望の方は下記までご連絡ください。

- 会社名 :畠山印刷株式会社

- 所在地 :三重県四日市市西浦 2 丁目 13-20

- 電 話 :059-351-2711(代)

- FAX :059-351-5340

- Email :hpc-ltd@cty-net.ne.jp

※学会ホームページにも同様のお知らせを掲載しております。

9.編集後記

( 用賀きくち内科肝臓内視鏡クリニック )

ウクライナ戦争の影響により、ウクライナ国内ではアルコール摂取量の増加が報告されています。精神科医によると、多くの国民がPTSDを抱え、不安や緊張を和らげるためにアルコールを飲むケースが増えているそうです。

一方、ロシアではウォッカの売り上げが過去最高を記録し、アルコール依存症の患者数が増加しています。

専門家は、軍事作戦が続く限り、アルコール消費はさらに増えると予測しています。

戦場の兵士がアルコールをストレス解消の手段として使用することもあります。例えば、ベトナム戦争では兵士に毎日缶ビールが支給され、戦闘の恐怖を紛らわすために広く飲まれていました。また、イラク戦争やアフガニスタン侵攻に従軍した兵士の間でも、アルコール依存症の発症率が高いことが報告されています。

日本では、お酒は“百薬の長”といわれ、上戸の人を“我が意を得たり”とばかりに勢いづかせたり、またある時は“万病の元”の汚名を着せられながら、人類の歴史と共に今日まで脈々と継承されてきた貴重な文化遺産といえるのではないでしょうか。

お酒の功罪は、いつの時代も議論される永久のテーマです。2025 年10 月23 日~25 日には、上村公一大会長のもと第60 回学術総会が開催されます。激動の世相の中、改めてお酒のあり方や健康・社会への影響について皆様と考え直したいと思います。

9-2号 (2025年6月)

9-2号 (2025年6月)

9 - 1 号 ( 2024 年12 月 )

9 - 1 号 ( 2024 年12 月 )